どこを規制するのか、どこを直すのか、間違えないで欲しいですね。

(記事)

厚生労働省の有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会は10月31日、有料老人ホームの規制強化などを盛り込んだ取りまとめを行った。

入居者保護の強化に向けて、登録制や更新拒否などの仕組みを導入する方針を示した。検討会は座長一任で終了し、今後は社会保障審議会介護保険部会で制度改正に向けて議論する。

老人福祉法に基づく有料老人ホームは、高齢者を入居させて食事提供や入浴、掃除などを行う施設。「介護付き」と「住宅型」などがあり、運営や設備の基準に厳格な規制はないのが現状だ。

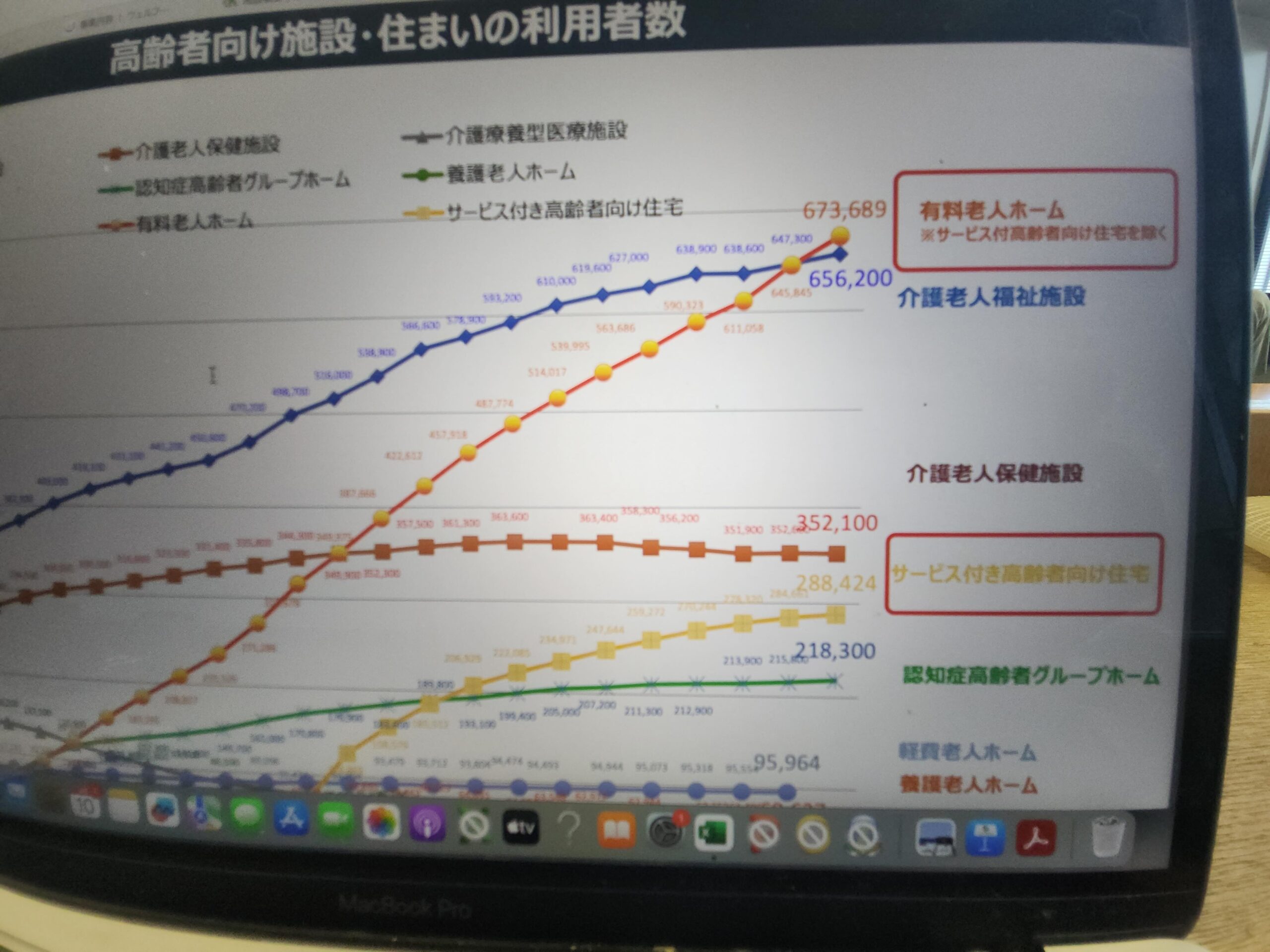

全国に1万7000カ所以上あり、定員は67万人と、この10年で約2倍に増えた。入居者の年齢層も90歳以上が約4割と最も多く、最期まで看取るケースも少なくない。

すべての有料老人ホームに対して、契約書に▽入居可能な要介護度▽医療の必要制▽認知症や看取り期の可否――などを明記し、公表することを義務付ける。自治体へ出す事業計画にも記載する。

介護ニーズなどを想定した職員配置や、ハード面の設備などについて法定上の基準を設ける考えも示した。看取り指針も整備する。参入後も質を維持するため、更新拒否や事業停止命令などの仕組みの導入も掲げた。

一部の有料老人ホームでは、同一法人の介護事業所がサービスを過剰に提供する囲い込みの問題も起きていた。これについては資本関係のある介護サービス事業所などの利用を、入居契約に盛り込むことを禁止する。

さらに、がん末期の人らを紹介する業者に高額な手数料を支払っている問題については、適切な事業者を選択できることが必要だと指摘。

公益社団法人などが優良事業者を認定する仕組みを創設することが有効だとした。紹介手数料については賃貸住宅の仲介を参考に、月家賃などをベースに算定することが適切だとしている。